この飯盒を手に取ってみたのは、たしか1995年頃、神田神保町の石井スポーツでの事。「へぇ、こんな飯盒あるんだ」と思いつつも、それ以上の感情を持たなかったのは、当時はモリタの角形のノンスティッククッカーが最強と考えていたから。飯盒はあるにはあったけど、むしろ日用品として使っていたので、アウトドア用とはあまり意識してませんでした。

便宜上、「ミニ飯盒」と称しておきます

自分が手に取ったものも、これと同じ赤い色をしていました

もしかしたら、赤しかないのかも知れません

寺崎勉さんの『さすらいの野宿ライダーになる本』に掲載されているミニ飯盒

ソロ用の飯盒としては、当時はポピュラーだったのかも?

まず釣り手と耳金ですが、ミニ飯盒の釣り手は脱着式になっています。またスライドさせて蓋を押さえる事も出来ます。しかし、特段凝った造りではなく、鉄板を折り曲げて作った耳金の穴に、釣り手を通しているだけです。釣り手の先が半円に曲げてあって、吊り下げる事もスライドさせる事もでき、かつストーブの上に置いた時、釣り手が倒れない様にもなっています。非常にチャチな造りの割には、意外に考えられた構造です。

しかし、その釣り手の構造から、飯盒の中身が軽いと少し斜めに傾いでしまう様です。まぁ、このミニ飯盒は、これを焚き火にかけて炊飯するというより、ストーブの上で使うのを一応前提としているのではないかと思います。だったら釣り手なんか要らん様なもんですが、そこは有ると無いとじゃ大違いで、あれば片手で提げて持ち運べる訳です。

このミニ飯盒は、その容量から最大で2合炊きの様です。蓋は計量カップ代わりの様で、すり切り一杯で米1合分入りました。ところが、飯盒本体に水量線(みずはかりすぢ)が付いていません。この辺りはいささか不便です。

非常にチャチに見える釣り手と耳金

しかし、結構考えられた造りになっています

やや斜めるのは、釣り手の造りのせい

しかし、振り回さない限り、釣り手が取れたりしません

蓋はすり切れ一杯1合

ミニ飯盒は2合まで炊くことが出来ます

出来れば付けて欲しかった水量線

それとも、ご飯あまり炊かなかったのかな?

米の分量は蓋で量れますが、水は計量カップを使いました。米2合で360ccですから、その1.2倍は432ccです。この飯盒にもステンレスの計量カップを入れておくと良いかもしれません。あとは普通に米を研いで、水を定量入れて、30分置きます。

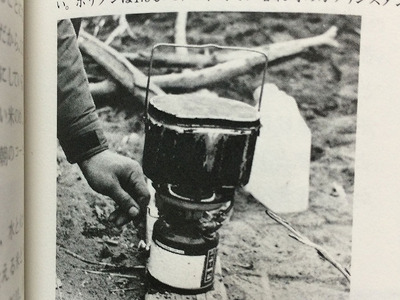

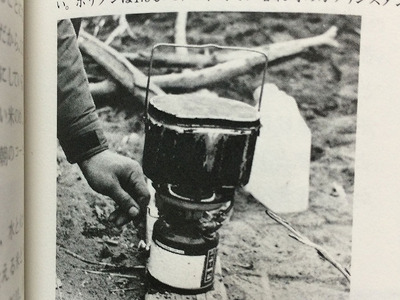

ストーブは2レバー化したコールマン・フェザーストーブを使用。ずっとレギュラーガソリンで使ってますが、全然元気です。最初は強火で4分、沸騰すると蓋が持ち上がる前に吹き零れが始まりました。直ちに弱火に切り替え。ただし、とろ火まで持って行くと風で消えそうになるので、中火よりちょっと弱いくらいにしました。そのまま5分炊きましたが、最初のウチは盛大に吹き零れてました。これは兵式飯盒で4合炊いた時も同じなので、共通した現象でしょう。

そして、重湯がなくなった時点で火を止めて15分蒸らしました。火を止める時、少し焦げた臭いがしたのですが、蓋を開けてみたら焦げてませんでした。4合マックスで炊くと、飯盒の残りの空間が残り1センチ未満で、やや張り釜傾向でしたが、問題なくふっくら美味しく炊けました。

2合分の米と水を入れた状態

空きスペースは、兵式飯盒の4合炊きの状態と近似です

兵式飯盒より小振りですが

ストーブの火が良い感じに全体に当たる大きさです

釣り手は切ってある逆の方向に倒しておくと

バーナーの方に倒れて行きません

ストーブで使う場合は、外しておいても構わないでしょう

蓋は兵式飯盒よりは薄いので、直ぐに浮きます

既に盛大に吹き零れています

良い感じに炊きあがりました

このミニ飯盒は長い間1合炊きだと思ってたのですが

2合でも問題ありません

底も焦げ付き無し

まぁ、いきなり焦げ付かせたくなかったのですがw

先の大戦の後、我が国のアウトドアにおいて、飯盒は長らくクッカーの主力の地位に君臨し続けた訳ですが、その間に様々な「飯盒アイテム」ともいうべきアイデアや商品が作り出された様です。その多くは既に忘れさられ、物も残っていないのですが、このミニ飯盒はそうした飯盒文化の後期〜晩期に現れた商品なのでしょう。飯盒を知り尽くした人が考え出したのではないかと思います。

飯盒それ自体は、今でもシンボリックに残っているのに、こうした便利な派生品が無いというのは、残念な事です。あまり売れないから姿を消したには違いないと思うのですが、個人的には再販を強く希望する商品の一つです。

なので、この飯盒が正しくは何と言う商品名で、どこのメーカーが出していて、当時いくらだったのか、という情報はまったく判りません。その後、ネットやオークションでも調べましたが、まったく情報がない状態でした。今回、たまたま譲って貰えたのは、運も運、奇跡的な幸運であったと思っています。

便宜上、「ミニ飯盒」と称しておきます

自分が手に取ったものも、これと同じ赤い色をしていました

もしかしたら、赤しかないのかも知れません

寺崎勉さんの『さすらいの野宿ライダーになる本』に掲載されているミニ飯盒

ソロ用の飯盒としては、当時はポピュラーだったのかも?

■本品の特徴

ミニ飯盒の特徴は、まずその小ささです。今でこそ、ソロクッカーは丸形から角形まで様々あるのですが、自分が手に取って見たその当時にあっても、その種のクッカーは売ってました。なのに、わざわざ空豆型の兵式飯盒の形を模しています。むろん、兵式飯盒のまんまスケールダウンしたのではなくて、兵式飯盒に比べれば簡略化されている部分もあります。まず釣り手と耳金ですが、ミニ飯盒の釣り手は脱着式になっています。またスライドさせて蓋を押さえる事も出来ます。しかし、特段凝った造りではなく、鉄板を折り曲げて作った耳金の穴に、釣り手を通しているだけです。釣り手の先が半円に曲げてあって、吊り下げる事もスライドさせる事もでき、かつストーブの上に置いた時、釣り手が倒れない様にもなっています。非常にチャチな造りの割には、意外に考えられた構造です。

しかし、その釣り手の構造から、飯盒の中身が軽いと少し斜めに傾いでしまう様です。まぁ、このミニ飯盒は、これを焚き火にかけて炊飯するというより、ストーブの上で使うのを一応前提としているのではないかと思います。だったら釣り手なんか要らん様なもんですが、そこは有ると無いとじゃ大違いで、あれば片手で提げて持ち運べる訳です。

このミニ飯盒は、その容量から最大で2合炊きの様です。蓋は計量カップ代わりの様で、すり切り一杯で米1合分入りました。ところが、飯盒本体に水量線(みずはかりすぢ)が付いていません。この辺りはいささか不便です。

非常にチャチに見える釣り手と耳金

しかし、結構考えられた造りになっています

やや斜めるのは、釣り手の造りのせい

しかし、振り回さない限り、釣り手が取れたりしません

蓋はすり切れ一杯1合

ミニ飯盒は2合まで炊くことが出来ます

出来れば付けて欲しかった水量線

それとも、ご飯あまり炊かなかったのかな?

■早速炊いてみる

今や手に入らない貴重品、かつとても程度の良い品物です。出来れば火に掛たくなかったのですが、それでは譲って貰った甲斐がない、という事で、早速ご飯を炊いてみる事にしました。吹き零れ等を考えたら、1合にしておいた方が良さそうですが、ここはやはり2合フルで炊いてみない事には具合が判らないでしょう。米の分量は蓋で量れますが、水は計量カップを使いました。米2合で360ccですから、その1.2倍は432ccです。この飯盒にもステンレスの計量カップを入れておくと良いかもしれません。あとは普通に米を研いで、水を定量入れて、30分置きます。

ストーブは2レバー化したコールマン・フェザーストーブを使用。ずっとレギュラーガソリンで使ってますが、全然元気です。最初は強火で4分、沸騰すると蓋が持ち上がる前に吹き零れが始まりました。直ちに弱火に切り替え。ただし、とろ火まで持って行くと風で消えそうになるので、中火よりちょっと弱いくらいにしました。そのまま5分炊きましたが、最初のウチは盛大に吹き零れてました。これは兵式飯盒で4合炊いた時も同じなので、共通した現象でしょう。

そして、重湯がなくなった時点で火を止めて15分蒸らしました。火を止める時、少し焦げた臭いがしたのですが、蓋を開けてみたら焦げてませんでした。4合マックスで炊くと、飯盒の残りの空間が残り1センチ未満で、やや張り釜傾向でしたが、問題なくふっくら美味しく炊けました。

2合分の米と水を入れた状態

空きスペースは、兵式飯盒の4合炊きの状態と近似です

兵式飯盒より小振りですが

ストーブの火が良い感じに全体に当たる大きさです

釣り手は切ってある逆の方向に倒しておくと

バーナーの方に倒れて行きません

ストーブで使う場合は、外しておいても構わないでしょう

蓋は兵式飯盒よりは薄いので、直ぐに浮きます

既に盛大に吹き零れています

良い感じに炊きあがりました

このミニ飯盒は長い間1合炊きだと思ってたのですが

2合でも問題ありません

底も焦げ付き無し

まぁ、いきなり焦げ付かせたくなかったのですがw

■飯盒文化後期の逸品

このミニ飯盒、手に取って見た時は、これ単体で使う飯盒だと思ったのですが、よくよく考えてみると、どうやら兵式飯盒にセット出来る様に設計されている様です。それが証拠に、中に丁度いい感じにすっぽり入るだけでなく、釣り手を付けたままでも、その上から兵式飯盒の掛子を被せ、蓋もきっちり閉じる事が出来ます。予め、兵式飯盒の中にセットするのを前提に作られたとしか思えません。ミニ飯盒の目的は、「飯盒一つだとご飯かオカズしか作れない」という問題を解決する為のアイテムだったのではないでしょうか。これがあれば、どちらかでご飯を炊いて、もう片方でオカズを作れる、という訳です。先の大戦の後、我が国のアウトドアにおいて、飯盒は長らくクッカーの主力の地位に君臨し続けた訳ですが、その間に様々な「飯盒アイテム」ともいうべきアイデアや商品が作り出された様です。その多くは既に忘れさられ、物も残っていないのですが、このミニ飯盒はそうした飯盒文化の後期〜晩期に現れた商品なのでしょう。飯盒を知り尽くした人が考え出したのではないかと思います。

飯盒それ自体は、今でもシンボリックに残っているのに、こうした便利な派生品が無いというのは、残念な事です。あまり売れないから姿を消したには違いないと思うのですが、個人的には再販を強く希望する商品の一つです。

この飯盒の詳しい情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら

是非ご連絡下さい。よろしくお願いいたします

tanisi0312@yahoo.co.jp

是非ご連絡下さい。よろしくお願いいたします

tanisi0312@yahoo.co.jp

コメント

コメント一覧

モリタのミニハンゴーです。

当方、2つ所有しております。30年来の使用で、もっとも使用したクッカーです。

このミニハンゴーを使用しはじめてから、ニュートップのメタクッカーはハンガー待機になりました(笑) バブル以前、まだ体重が60kg台だった頃の話です。

この飯盒、モリタの製品だったですか! 全然知りませんでした!

画像検索かけても、まったく出てきませんね。

このミニハンゴーとメタクッカー、仲良く石井スポーツに並んでましたよww

モリタも今はなく、二度とこの飯盒も手に入れることはないでしょうね。。

情報、有難うありました!

twitterに、ミニハンゴーの画像を投稿しました。どうぞご覧下さい。

ツイッター、見ましたよ〜!

ミニハンゴーを2つも使ってるって、凄いですね!

1個目がべこべこになってきたので、ヤフオクで数年探して2個目をゲットしたのですが、ずっとリザーブ状態です。

が、こないだ、メルカリでミキハウスのノベルティグッズらしい、ロゴ入りのが5000円で出てましたw

買いませんでしたがww

初めましてで

恐縮ですが、この記事、自ブログで紹介させていただいても宜しいでしょうか?

マイナーブログなのでご迷惑をおかけすることは無いと思います。

これとほぼほぼ同じものを記事にしたモンで。

どうぞ紹介してください^^

最近になって、あちらこちらでミニハンゴーが発掘されてるみたいですねw

ミニハンゴー、なんか愛着がわいてきました。

家の中のどこかにあるはずの弦を探したいと思います。

セットで使って下さいw

入れ子になってるのが、これがもう、萌え萌えですwww

検索していてたどり着きました。

当方も野宿ライダー世代でこの飯盒の愛用者です。

まだお使いの方がいらっしゃるようで嬉しい限りです。

当時、そこそこ売れていたと思いますが、あちこちツーリングに出かけましても他の方が使用しているのは見かけなかったです。

モリタの食器は良く出来ていたと思うんですが廃業されてしまったようで残念です。

これからも大事に使いたいですね。

このミニ飯盒、ときたまオークションで見かけることがありますが、

あれば「買い」のアイテムだといつも力説していますw

自分はこのミニ飯盒より、角型のノンスティッククッカーを愛用してましたが、

ユニフレームから同型のが再販された時は、

うれしくてたまりませんでしたw

@日本飯盒協会!!素晴らしい!!

角型ノンスティッククッカーも良かったですよね。

昨今のブームで良さそうなのも出てるようですが、

やはり当時物でも良い物は少し大袈裟ですが、

永遠ですね。

昔は、軽量小型でパッキングしやすいのが最上と思ってましたから、

飯盒なんて愚の骨頂の様に思ってましたが、

なんのかんのでご飯炊くのには向いているんですよね。

特に、兵式の4合のが。

おもしろい使い方をひとつ。

ミニ飯盒に米と水を入れて、お湯を張った兵式飯盒の中で湯煎するんですな。

内釜と外釜が触れると焦げ付きそうなので、缶の蓋とかを挟んでおけばと思い、やってみました。

正直なところ外鍋が沸騰しても内鍋の中の米が煮えるか心配だったけど、食えましたがな(無洗米のせいか)あまり美味くなかったけど。

後始末が簡単なことと、火加減が滅茶苦茶でも内釜の米は100℃以上にはならないからホッタラカシが基本なんですな(時間も全く気にしてないし)。

やり方としては、ハイゼックス袋を使った炊飯法に近いですよね。

あっちは袋の口を括るんで、袋の中の熱なり圧なりが抜けにくい構造になってますが。

まぁ、元は「食える飯」を簡単に作る方法なんで、炊いた飯よりは食味は落ちますよねw

モリタのミニハンゴー懐かしいですね。

自転車で出掛けた先で袋麺のラーメンでも作ろうとメスティンやらメタクッカーLやら押し入れの奥をガサゴソしていたらミニハンゴーが出てきました。53mm径の自作アルコールストーブのためのワイヤーメッシュ五徳が

高さ70mm有るので収納を考えるとミニハンゴーがベストな選択だと判明しました。

久しぶりに使ってやろうと思います。

この飯盒、昔は、石井スポーツでも置いてたんですよね〜。

ソロ用のメスキットは、トランギアのメスティンとか、モリタのノンスティッククッカーとかありましたけど、

やっぱり飯盒好きな人も居たんだと思いますw

もう手に入りにくいものですので、大事に使いたいですね!

たにしさんのハンゴー愛は半端ないですね。

そう言えば、ミニハンゴーの外側として使っていた兵式4合は、私の愛が足りなかったのでしょう、30年以上以前の沢登りの際に居眠りして焚き火で穴をあけてしまって以来、ハンゴーを使わなくなってしまっていました。その前にはビリーコッヘルもやはり焚き火で穴をあけてしまっているので当時相当ガックリしたのを思い出しました。

愛情が足りんかったのでなくて、睡眠不足だったんですわw

オオイ金属の飯盒買い直してくださいw

モリタのミニハンゴー懐かしいですね。

自分はこれをランドナーツーリングで、沢登りでは兵式4合で飯を炊いていました。

画像は平成元年辺りの石井スポーツカタログから。

https://i.imgur.com/PdroVHU.jpg

これは貴重な史料ですね!

あの当時でこのミニハンゴー、1350円もしたんですね!

しかも、平成元年4月から消費税3%だから、1390円かー

結局、あの当時は買わなかったのは、金額的な問題だったのかもw

今なら2つくらい買いそうですけどw